最後は振動と熱ドリフト。サブミクロンの測定や精密アライメントは、凝った機構よりも「置き方・離し方・ならし方」が効きます。ここでは、今日から変えられる手順に落とし込んで、誰がやっても同じ結果になる道筋を作ります。

目次

1) 据付の原則:過拘束にしない、三点で立てる

- 三点支持(キネマティック):ねじり・歪みを持ち込まない基本形。四点は反って歪みを招きやすい。

- レベリング:据付直後→24時間後→1週間後で再調整。床の“なじみ”を見て追い込む。

- 無応力化:配線・配管が装置を引っ張っていないか、手で軽く揺らして確認。

1-1. アンカー/ベースの勘どころ

- 床仕様を事前確認。アンカーの締め過ぎで台を歪ませない。

- 脚の座面は清浄・平滑。座金の噛み込みや粉残りは厳禁。

2) 免震・防振:ポンプと床を“切り離す”

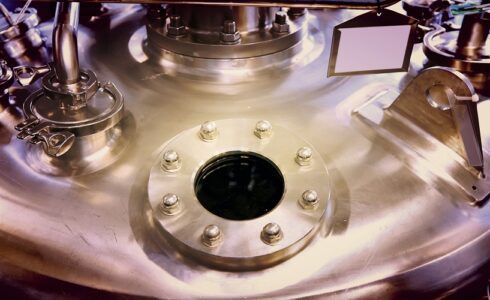

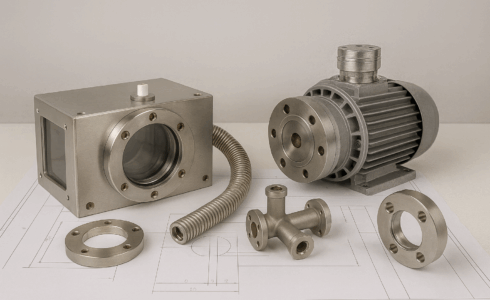

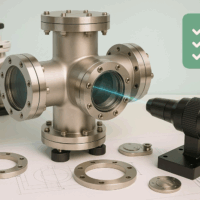

- ポンプ隔離:ターボ・ドライは別架台+ベローズでチャンバーと切り離し。

- 粗排気振動:フレキ・サイレンサ・重量ブロックで遮断。配管は短く緩やか。

- 卓上計測:パッシブ空気ばね・高減衰ゴム。固有振動数は機器側と離す。

2-1. 配管の取り回し

- 金属配管は最短・少曲げ。長い宙吊りは重心が揺れるので途中で支持。

- 継手部はベローズで緩衝。継手に振動を載せない。

3) 熱ドリフト:熱源は離す、温度はならす

- 発熱源隔離:電源・制御箱は別ラック。ファン風をチャンバーへ直撃させない。

- 遮熱・断熱:日射・空調直撃を遮る。板金シールドで温度の波を緩和。

- ウォームアップ手順:安定温度に入るまで“待つ”をルール化。

3-1. 均熱化の工夫

- 低風量のファンを常時回し、ON/OFFで大きな温度波を作らない。

- 熱源を片側に寄せない。左右・前後でバランス配置。

4) フレーム・材・構造:伸び縮みを味方に

- 剛性UP:補強リブ・三角補強・対称ビス止めで“ゆすられ強度”を上げる。

- 低熱膨張材(要所だけ)を使う。全部置き換える必要はない、効くところに使う。

- ステージ周り:片持ちは短く、重い治具は低い位置に。熱源近傍は避ける。

5) 配線・ホース:知らぬ間に“バネ”になっている

- 束ねすぎNG:太い束=バネ。細束をゆったり、固定はループを作らない。

- 床経路:段差やケーブルプロテクタで揺れることがある。足元はフラットに。

- ストレインリリーフ:コネクタに力が掛からないように逃がす。

6) 気流・音・人の動きも振動源

- 空調風:直撃をやめる。ディフューザで拡散、風向きを外す。

- 音響振動:高回転ファン・共鳴は装置を揺らす。共鳴域を避けて配置。

- 動線設計:人の往来が多い通路のそばに置かない。

7) 簡易モニタリング:測って、記録して、戻せる仕組み

- 温度ロガー:1~10分粒度で常時計測。イベント(開放/移設)と時刻を紐付け。

- 振動チェック:簡易センサやスマホ加速度でも傾向は掴める。ポンプON/OFFの差を記録。

- 基準サンプル:定期測定で長期ドリフトを可視化。

8) 運用の型:毎回同じ手順で、結果を安定化

- 据付→レベリング→配線・配管の無応力化確認。

- ウォームアップ→温度安定の閾値に入るまで待機。

- 基準測定→本測定→温度・振動ログと一緒に保存。

9) トラブル時のミニフロー(早見)

- 短周期の揺れ:振動源の切り離し(ポンプ位置・配管見直し)。

- 長周期のズレ:温度波。遮熱・均熱・ウォームアップの見直し。

- 再現しない:配線・ホースの“バネ”疑惑。束ね方・固定位置を変更。

まとめ

計測チャンバーは「置き方・離し方・ならし方」で決まります。三点支持・振動切り離し・温度ならしに、配線と気流の“ちょい直し”を足すだけで、測定の安定度はガラッと変わるはず。設置写真とレイアウト図があれば、改善ポイントを具体化してお戻しします。地味ですが、いちばん効くやつです。

“相談だけ”でも歓迎です。現場に寄り添って一緒に考えます!