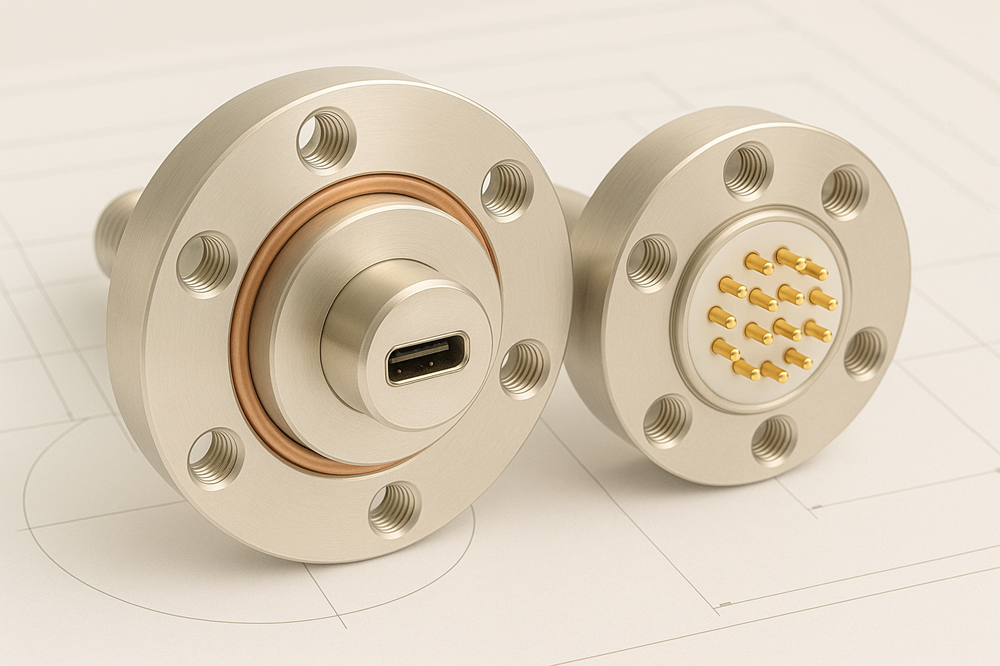

USBも電源もセンサ信号も、「ぜんぶ真空越しに通したい」。そんな要望、最近ほんま増えました。今日は、多ピン+USB対応のフィードスルーを設計・選定するときに、現場で外しにくいポイントを“チェックリスト”でまとめます。数値は規格や部材で変わるので、ここでは手順と確認項目を中心に。

目次

1) まずは仕様票を作る(これが8割)

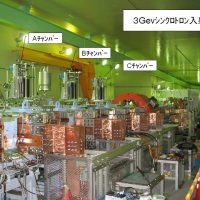

- 環境:真空度レンジ、使用温度、ベーク条件(有/無、上限温度、時間)

- 電気:必要ピン数、信号種(差動/単端、高速/低速)、電源ラインの定格電流

- 機械:フランジ規格(ICF/ISO/JISなど)、取り付けスペース、ケーブル引き回し

- 清浄:許容アウトガス、洗浄・梱包の要件

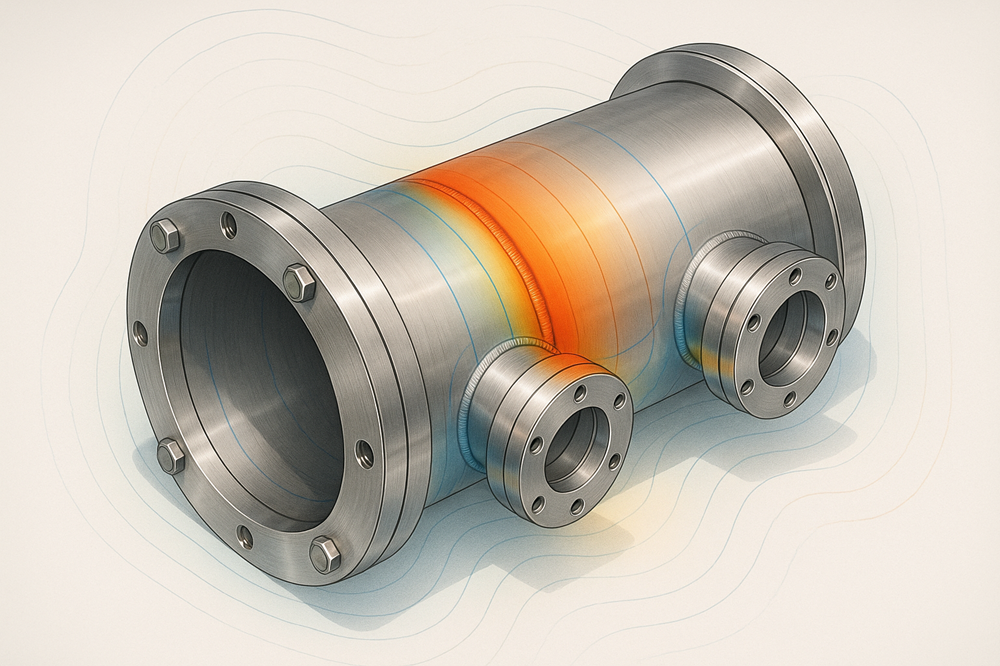

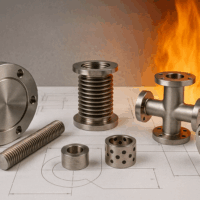

2) シール方式と材料の選び方

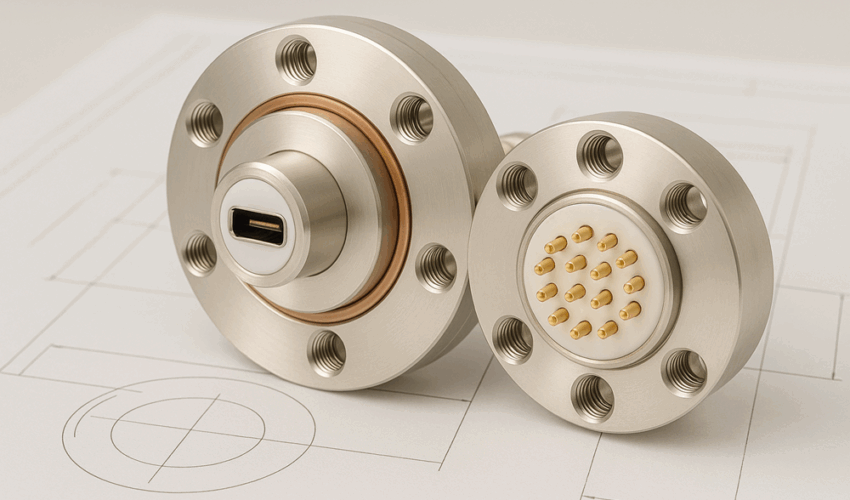

- ガラス封止・セラミック封止:高い気密性と耐ベーク性。電気特性は部材・構造で変わる。

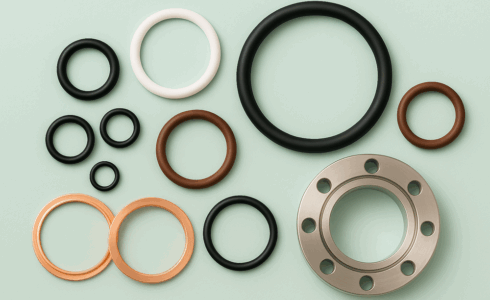

- 金属シール:メタルガスケット前提の高真空系で安定。エラストマーは温度・アウトガスの要件を見て採用。

- 材料:フランジ(SUS系など)、絶縁体(アルミナ等)、端子材・表面処理(酸化・腐食・接触抵抗に配慮)。

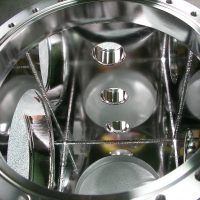

3) USB信号を通すときの“配慮ポイント”

- 差動ペアのペアリング維持:対で同じ長さ・経路。寄生の差を作らない。

- シールドの連続性:真空側~大気側で途切れない接続。不要なループは作らない。

- グランド設計:リターンパスを明確に。一点接地や分割グランドは装置構成に合わせて決める。

- 直通か中継か:真空側にUSBコネクタを持ち込まず、中継基板や同軸変換で“距離を短く・確実に”する案も有効。

4) 多ピン化の落とし穴(熱とクロストーク)

- 発熱:無対流環境では温度が上がりやすい。定格は余裕を見て。

- ピン配置:電源と高速信号は距離を取り、グランドで仕切る。

- ケーブル被覆:真空側はアウトガスの少ない材(例:PTFE/FEPなど)を候補に。

5) ベーク・洗浄・清浄度管理(工程として前提に)

- 脱脂→乾燥→保管:前処理を手順化。素手で触らない、袋は低アウトガス材。

- ベーク:部材ごとの上限を超えない。USBまわりの樹脂・接着材は特に注意。

- 組立環境:粒子と油分を持ち込まない。組付け後の清拭も習慣に。

6) 検証:気密と電気を“別々に、両方”見る

- ヘリウムリーク試験:方式(真空法/スニファ)は治具と目的で選択。ゼロ点・バックグラウンドの管理を先に。

- 電気試験:連続通電、温度サイクル、信号品質(波形・誤り率など)。試験法は規格・用途に合わせる。

- トレーサビリティ:ロット・試験日・条件・結果を記録。後で効きます。

7) 最後はチェックリストで“ヌケ”を潰す

- 仕様票:温度/真空度/ベーク/ピン定格/信号種/清浄度

- 構成:シール方式/材料/フランジ規格/表面処理/アサイン図

- 検査:気密/絶縁/通電/信号品質、記録様式

- 保全:交換周期/予備品/梱包・保管

まとめ:まず仕様、次に現物、最後に検証

“多ピン×USB”は、気密と信号を同時に満たす設計。いきなり製作に走らず、仕様→設計→検証を順で固めるのが近道です。図面PDFやSTEP、信号要件のメモがあれば、候補構成と試験計画の叩き台をすぐお返しします。焦らず、一個ずついきましょう。